来源:科学网

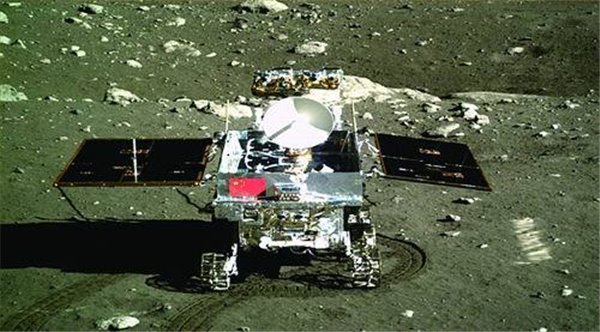

今年12月,“嫦娥三号”探测器搭载“玉兔号”月球车已经在月球上生活了3周年。3年来,在33个月昼工作期间,“嫦娥三号”开展了“测月、巡天、观地”科学探测,取得了大量科学数据。同时,研究人员在月球浅表层地质结构、月基天文观测以及地球等离子体观测等方面取得了一系列创新性科学研究成果。

作为中国在月球上留下的第一个足迹,“玉兔号”的意义深远。如今,“玉兔号”月球车早已超期服役,科研人员也依然在为它坚守。

超龄服役的“兔子”

“啊,我坏掉了。”2014年1月25日,月球车“玉兔”发出了一条微博,牵动了许多人的心。自2013年12月14日降落在月球上后,受复杂月面环境的影响,“玉兔号”月球车机构控制出现了异常。随后,它进入了第二个月夜休眠。

此时,嫦娥三号探测器上的科学载荷陆续开始科学探测任务。例如,着陆器上的月基光学望远镜开展了观天探测,极紫外相机对地球等离子体层进行了观测。而这两项都是世界上首次在月面进行的探测活动。

2014年2月10日,“玉兔号”第一次唤醒失败,工作人员没有放弃对故障的分析和排查。两天后,“玉兔”全面苏醒。“玉兔仍然存在故障无法移动。”当时,探月工程新闻发言人裴照宇宣布。

这期间,“玉兔号”上搭载的全景相机、测月雷达、红外成像光谱仪、粒子激发X射线谱仪等4台科学载荷运行正常,获得了大量的数据。

“带伤”的“玉兔”在多次休眠、唤醒后,最终在2016年7月31日停止了工作。设计寿命为3个月的“玉兔号”超额完成了任务,圆了中国人着陆月球的梦。

在专家看来,正是这些作为铺路石的探测器,为将来的载人登月铺平了道路。

“观天”仍在继续

“测月、巡天、观地”是科学家寄予“嫦娥三号”的希望。按照计划,“嫦娥三号”用搭载的8台科学仪器完成这3项科学目标——巡天观测,观察地球等离子体层的结构和密度变化,调查月表形貌、地质构造和潜在资源。

3年里,许多科研人员为“嫦娥三号”和“玉兔号”默默坚守,中科院国家天文台研究员魏建彦就是其中的一员。他带领团队围绕月基光学望远镜开展研究,取得了丰硕的科研成果。

月基光学望远镜也是“嫦娥三号”上目前唯一仍在正常工作的科学仪器。在“玉兔”登陆月球3周年之际,魏建彦带领团队像往常一样负责生成月基光学望远镜的科研计划,递送到地面应用系统,向卫星上传指令。

魏建彦向《中国科学报》记者介绍,该团队接受来自天文界的观测申请,每半年一次。“结合科学家们申请的科学课题,我们判断月球上什么时候最适合针对这一课题进行观测,最终生成月基望远镜观测计划。”他说。

截至今年6月,月基光学望远镜进行了4940小时的巡天观测,获得23.3万张图像数据。目前,月基光学望远镜的科学任务包括两个方面:巡天观测、变星长期监测。2015年,云南天文台研究员钱声帮领导的科研团队,利用月基光学望远镜观察一个名为“V921 Her”的双星,通过其光变曲线,确定了双星系统中两颗子星的质量,并推测这一双星系统中还存在另一颗天体——第三颗子星。

魏建彦介绍,对双星的监测,研究其是否具有行星或尘埃环成为科学家们利用月基光学望远镜开展科学研究的一个热点。

同时,魏建彦团队还根据数据提出了月球外逸层中的羟基(水)密度的上限,探测精度比哈勃望远镜的结果提高两个量级、比印度月船一号的结果提高5个量级,是迄今为止这一领域的最好结果。这一成果发表在2015年的《行星与空间科学》上。

在科研人员看来,无论月基光学望远镜将来是否停止工作,科学家对在月球上“巡天”探索不会停止。

“看地”“测月”成果丰硕

中科院国家天文台研究员王华宁带领团队,利用极紫外相机完成了“看地”的科研任务。中科院长春光机所在国际上首次研制了极紫外相机,在月面上对地球周围15个地球半径的大视场等离子体层进行了极紫外观测。

王华宁介绍,由中科院国家天文台、国家气象卫星中心、中科院长春光机所及中科院空间应用中心科研人员组成一支约30人的科研团队。“3年里,我们通力合作,围绕这一科学载荷开展了科研工作。”王华宁表示。

在中科院“地球等离子体层特征及其对太阳活动的响应研究”项目的支持下,研究人员在国际上首次获得等离子体层侧面大视场动态观测结果。据国家天文台闫岩博士介绍,研究人员首先观察到了等离子体层应该存在的双卵型结构。同时,他们还利用一次磁层亚暴期间的数据,发现了等离子体层存在的3个明显的凸起结构。

在完成“测月”的科学目标中,科学家把地质工作者在地球上开展的工作搬到了月球上,在月球车“玉兔”上设置有全景相机、红外光谱仪、粒子激发X射线谱仪和探月雷达等设备。

据了解,这4台科学仪器的探测数据在国际上首次揭示了月球雨海区的火山演化历史,表明月球在距今25亿年前仍存在大规模火山喷发,可能与该区域极富放射性元素有关,这一研究结果对理解月球演化有重要意义。

“蟾宫玉兔方圆梦”,中科院院长白春礼赋诗这样赞颂“嫦娥三号”的创新成果。从古代先民对登上月球的畅想,到“嫦娥三号”携“玉兔号”成功落月,嫦娥飞天的梦想已经实现。但是,中华民族的探月梦并没有就此结束。未来发射的“嫦娥四号”“嫦娥五号”,火星探测器,还将带领国人走向更远的太空。

中国绕月探测工程首任首席科学家、中科院院士欧阳自远:

深空探测未来可期

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。

过去一年里,我国嫦娥工程二期“嫦娥三号”的着陆器与月球车首次在月面实施“巡天、观地、测月”的联合科学探测,陆续收获了一系列的新发现和丰硕的科学探测成果,我国深空探测的进展令人振奋。

俄国“火箭之父”齐奥尔科夫斯基曾经说:“地球是人类的摇篮,但人不能永远生活在摇篮里。他们不断地向外探寻着生存的空间:起初是小心翼翼地穿出大气层,然后就是征服整个太阳系。”

自1958年开始,中国的月球探测经历了长达35年的跟踪调研与综合分析月球与行星探测的进展与成就,开展了各类地外物质、阿波罗月球岩石和火星陨石研究,出版了《月质学研究进展》和《天体化学》专著等。1993年至2003年,又经历了10年的中国开展月球探测的系统科学论证,包括中国实施月球探测的必要性与可行性,发展战略与长远规划,首次月球探测的工程目标、科学目标与技术总要求等。2004年国务院批准了我国首次月球探测实施方案。

2007年,“嫦娥一号”作为首颗探月卫星,取得了全月球的影像图、月表物质成分和近月空间环境,首次获得月球土壤层内氦-3资源的分布与资源总量。

2010年,“嫦娥二号”发挥了承前启后、持续发展的先导作用,提交了分辨率为7米的全月球地形图,是全世界覆盖最全、精度最高的一张全月图;测绘了“嫦娥三号”着陆区1米分辨率的高精度地形图,为“嫦娥三号”成功软着陆月面奠定基础;相继“嫦娥二号”飞向日—地L2位置,235天监测太阳爆发活动;随后“嫦娥二号”飞离地球700万千米,与“战神号”小行星交会,精确测定小行星的形状、大小与运行轨道。当前,“嫦娥二号”成为一颗人造小天体,围绕太阳运行,飞离地球数亿千米。

3年前,“嫦娥三号”发射成功,使我国成为继美国、前苏联之后第三个实施着陆器和月球车软着陆月面,开展“就位”和“巡视”联合探测的国家。

2017年,“嫦娥五号”就将启程,在月面铲取和钻孔取样并带回地球。为了这一天,我们正组织全国的研究团队抓紧搭建实验室,只要月球样品一到,就可以马上开展各类分析研究,为国家发现更多的月球奥秘。

2018年,“嫦娥四号”的轨道器、着陆器和月球车对月球背面开展联合探测。在地球上永远看不到月球背面,人类也没有实施过月球背面的专项科学探测,预计将获得一系列新的探测成果。

中国人有能力飞得更远。在我国全面建成小康社会、中国进入科技创新型国家行列之际的2020年,我们将要首次探测火星,实施火星轨道器与火星车的联合探测。开展火星生命信息的探寻,火星空间与表面环境,火星地形地貌、地质构造、物质组成、地下水分布、内部结构与演化过程的探测和研究,为人类改造火星成为第二个生命栖息地——再造一个“地球”积累科学依据。

生活在这个时代,我深感幸运,是国家的重大需求拉动深空探测工作者不断前行。真切希望有关的专家学者和青年学子,能够投入到嫦娥工程和探索宇宙奥秘的行列中来,共同为人类社会的持续发展和美好前景,为中华民族的伟大复兴和繁荣昌盛作出贡献。